【ペットのプロ解説】犬猫のマイクロチップ詳細と登録義務について

こんにちは!

埼玉県さいたま市北区にあるしつけ教室

Pet Life Consulting シンビオーシス

代表の岡田敏宏です!

今回は犬猫のマイクロチップについての法改正を含めた飼い主の義務として知っておいてほしいことを解説していきます!

この記事を読むとこんなことが分かります

- マイクロチップについて

- 身元確認について

- 登録義務について

- 各種手続きについて

この4点を

- 分かりやすく

- 優しく

説明していきます

2019年や2022年など動物愛護法の改正などから4年おきに大きな変更が起きています。飼い主側もお迎えしてからすぐに手続などやることが増えましたので覚えておきましょう!

マイクロチップは確実な身分証明書

マイクロチップの装着は動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行います。

一度装着すると首輪や名札のように外れ落ちる心配はありません。

マイクロチップの識別番号をもとにデータベースに飼い主の情報と犬や猫の情報を登録することができます。

マイクロチップは、直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスやポリマーを使用した電子標識器具です。

マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この識別番号をマイクロチップの専用リーダー(読取器)で読み取ります。

マイクロチップはGPSのように自ら電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して識別番号を送り返すことができるため、電源を必要とせず、一度装着すれば一生交換する必要がないと言われています。

迷子や災害時などの備えとして

犬や猫が迷子になったり、地震等の災害や事故等で離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。

保護されたとき、マイクロチップを専用リーダーで読み取ることで、データベースから飼い主の情報がわかります。

震災の時などどうしても身元飼い主無名の子が多数になってしまいました。

首輪には鑑札や注射済票の装着義務はあるのでそこからも身元確認できます。

しかし外れたりしてしまったり外されてしまったりで確実性がない為にマイクロチップはここ何十年と装着するように変わってきて2019年6月に装着義務と登録義務が法改正で決定し今に至るという訳です。

人と動物の「豊かな共生社会」を目指して

マイクロチップを装着・登録することは、大切な動物たちを守ることにつながります。

捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物たちを減らし、人と動物が共に暮らしやすい社会を目指していきましょう。

確実におうちの子と証明することができるため、防犯上でもかなり有用だと思います。

捨てる捨てない以外でも、脱走している子に何回も遭遇したことがありマイクロチップはかなり大事です。

家だと首輪をしていない事もあるため、そのまま外に出てきていると身元がマイクロチップだよりになってしまいます。

今からペットショップやブリーダーからお迎えする人は装着は絶対にしてありますので、情報変更登録を必ずしましょう!

万が一迷子になった際の身元確認方法

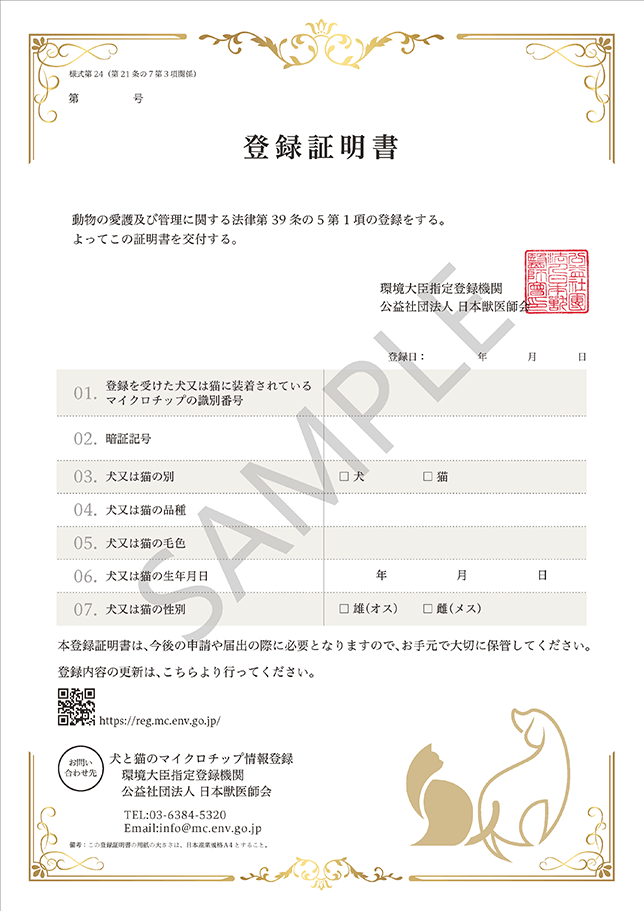

マイクロチップを装着後登録を行うと「登録証明書」が発行されます。

こちらは大事に保管をしておいてください

これを元に情報を確認していきます。

迷子の時はこちらに連絡

- 近隣の警察署

- 保健所

- 動物保護センター

- 動物病院

以上に連絡をしておきましょう。

またマイクロチップはGPSではない為探すことはできません。

捜索か保護されるまで待つしかないのは変わりません

最近のサービスではペット探偵というサービスがあります

アニコム損害保険に加入している方は3日間の捜索料金と出張料は無料です。

使用方法はこちらのアニコムさんのページをご覧ください

当店でもアニコム損害保険を取り扱いしております。

こちらのバナーから詳細や登録をオンラインですることが出来ます

病気やケガも迷子の時も備えあれば安心です

先の先を読むことは何事においても大事ですので安心できる未来のためにあらかじめ準備しておきましょう

令和4年6月施行でMC装着義務と登録義務と変更登録義務

まずは飼い主側についての説明からです!

少し前まではAIPO(アイポ)などが管理していましたが法改正に伴って環境省で一括管理されるようになりました。

登録や変更手続きは環境省から行うことになります。

購入や譲り受けた人は所有者の変更登録

マイクロチップが装着・登録された犬や猫を、ペットショップやブリーダーなどから購入した場合や譲り受けた場合は、30日以内に飼い主の変更を行ってください。

登録完了後に交付される「登録証明書」は、今後の手続の際に必要です。また、犬や猫を譲渡するときは、登録証明書も併せて譲渡する必要があります。大切に保管してください。

所有者の変更登録が完了すると、以前の所有者の登録証明書(および暗証記号)は使用できなくなります。

対象者

マイクロチップが装着・登録された犬や猫を「登録証明書」とともに譲り受けた飼い主

- ※登録証明書がない場合、前の所有者(ペットショップやブリーダーなど)から入手してください。

事前にご準備いただくもの

- マイクロチップの識別番号

- 暗証記号

上記はどちらも登録証明書に記載されています。(サンプル画像に赤枠で囲んだ箇所)

手数料

変更の手数料300円/件お支払方法クレジットカード決済又はコード決済

マイクロチップを装着した方は情報登録

犬や猫にマイクロチップを装着した飼い主は、装着から30日以内にマイクロチップ情報の登録を行ってください。

登録完了後に交付される「登録証明書」は今後の手続に必要です。また、犬や猫を譲渡するときは、登録証明書も併せて譲渡する必要があります。大切に保管してください。

なお、マイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた(購入した)場合は、前の飼い主で情報が登録されているため、登録の手続ではなく変更の手続が必要です。

対象者

犬や猫にマイクロチップを装着した飼い主

現在飼育していてマイクロチップを装着していない子は装着の義務はありませんが装着することもできます。

自治体によりマイクロチップの装着費用の補助や助成している団体もあるのでぜひ装着を検討している方はチェックしてみてください

飼い主名義更や住所変更時は登録変更

飼い主の住所や氏名、犬猫の所在地など、登録事項に変更が生じたときは、変更が生じてから30日以内に登録事項の変更を行ってください。

対象者

- 登録事項に変更が生じた飼い主

- 所有者に代わり申請書を提出する者

事前にご準備いただくもの

- マイクロチップの識別番号暗証記号

上記はどちらも登録証明書に記載されています。(サンプル画像に赤枠で囲んだ箇所)

手数料

登録事項の確認および変更に手数料はかかりません。

各種手続きはこちら

自分の条件に合った登録をしてください

所有者の変更登録

ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入したり、環境省に登録済みの犬や猫を他の方から譲渡されたら、登録されている情報をご自身の情報に変更してください。

マイクロチップ情報の登録

動物病院等で犬や猫にマイクロチップを装着した際に、飼い主と犬や猫の情報を登録してください。

登録事項の確認・変更

住所や連絡先などが変わったときは、登録事項を確認し、登録されている情報を変更してください。

登録証明書の再交付

飼っている犬や猫の登録証明書を紛失した際には、再交付を受けることができます。

死亡の届出

犬や猫が亡くなったら、死亡を届け出てください。

とりあえずお迎えしたら30日以内に登録や変更を行うことを忘れないようにしましょう。

またここで補足ですが犬の登録や狂犬病予防法での市役所への登録はまた別でありますので忘れないようにしましょう

マイクロチップ情報の登録以外に必要なこと

動物愛護管理法に基づき、飼い主は犬や猫のマイクロチップの装着・登録を行う必要があります。

また、犬の飼い主は、市区町村に狂犬病予防法に基づく犬の登録が必要です。

- 犬の所在地が狂犬病予防法の特例に参加している市区町村の場合

マイクロチップ情報が登録されると、市区町村に必要な情報が送付され、狂犬病予防法に基づく犬の登録も申請されたとみなされます。 - 犬の所在地が狂犬病予防法の特例に参加していない市区町村の場合

マイクロチップ情報の登録とは別に、市区町村の窓口で飼い主が登録手続を行う必要があります。

特例の市区町村かどうかはこちらをご覧ください

マイクロチップも犬の登録や狂犬病予防法など飼う上で動物愛護法や狂犬病予防法など法律の知識がかなり重要です。

お迎え前の方やお迎えすぐの方やあまり理解しきれていない方は必ず知識をつけておくようにしましょう!

また市区町村の条例も地域で変わってきていますので、排泄物の処理方法や飼育環境(外飼い)など禁止されていることもありますのでお住まいの地域をかならず調べてくださいね!